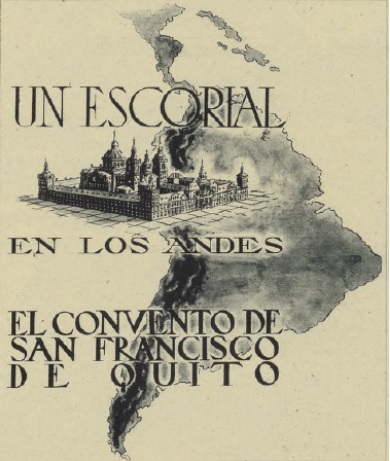

Convento de San Francisco de Quito, un Escorial en los Andes

En este mes dedicado a la hispanidad, es preciso mencionar una de las joyas arquitectónicas que tiene esta basta civilización, nos referimos a «El Convento de San Francisco de Quito» considerado como el «Escorial de los Andes». En la revista mundo hispánico, del 8 de septiembre de 1948, nos refiere a esta joya que debe ser el orgullo de la hispanidad. Esta estructura tiene mitos, arte, y un fascinante sincretismo al momento de su construcción.

Un Escorial en los Andes

Los hijodalgos «Hidalgos» que trazaron el cuadro de la Plaza Mayor de esta sobrenatural ciudad de Quito, un buen día de diciembre de 1534, reservaron su lado más conspicuo para la santa iglesia catedral, con la cabecera mirando al oriente, y consagraron el templo a Nuestra Señora en el españolísimo misterio de su tránsito y asunción a los cielos. Cuidaron inmediatamente el señor obispo, el gobernador y el alcalde de apropiarse los otros tres costados de la plaza, como convenía al buen servicio de Su Majestad Divina y de Su Católica Majestad. Y concedieron con la misma urgencia las mejores parcelas de la vecindad a los bienaventurados de su mayor devoción.

Los hijodalgos «Hidalgos» que trazaron el cuadro de la Plaza Mayor de esta sobrenatural ciudad de Quito, un buen día de diciembre de 1534, reservaron su lado más conspicuo para la santa iglesia catedral, con la cabecera mirando al oriente, y consagraron el templo a Nuestra Señora en el españolísimo misterio de su tránsito y asunción a los cielos. Cuidaron inmediatamente el señor obispo, el gobernador y el alcalde de apropiarse los otros tres costados de la plaza, como convenía al buen servicio de Su Majestad Divina y de Su Católica Majestad. Y concedieron con la misma urgencia las mejores parcelas de la vecindad a los bienaventurados de su mayor devoción.

En la plaza de San Francisco de Quito se levanta la estatua de Fray Jodoro Ricke, primo del emperador español Carlos V y fundador del «Escorial de los Andes». El Padre Ricke portó el primer grano de trigo que germinó en el Nuevo Mundo.

En la plaza de San Francisco de Quito se levanta la estatua de Fray Jodoro Ricke, primo del emperador español Carlos V y fundador del «Escorial de los Andes». El Padre Ricke portó el primer grano de trigo que germinó en el Nuevo Mundo.

San Benito, San Bruno, San Bernardo y los demás monjes que hicieron Europa en la Edad Media, parece que no se atrevieron a cruzar el Mar Tenebroso y no hubo lugar a avecindarlos en las Indias. Los santos que se hicieron a la vela para construir América fueron San Francisco y Santo Domingo, seguidos por San Agustín, San Pedro Nolasco y San Ignacio de Loyola. Todos ellos recibieron sus buenos solares en Quito, para el culto de los cristianos viejos y el adoctrinamiento de los gentiles, a escalonadas distancias del templo catedralicio de la Madre de Dios. El que puso casa más cerca fué San Agustín, a una cuadra tan sólo de la plaza, aunque para ello tuviera que rellenar un gran boquete del suelo volcánico mediante la construcción de su macizo ≪cucurucho≫. San Pedro Nolasco se estableció algo más lejos, construyendo su iglesia de la Merced, tres calles más arriba, hacia el Pichincha. Santo Domingo se contentó con un solar más apartado, pero de mucha calidad, con amplia plaza y en la misma entrada de la ciudad por el Machángara. En cuanto a San Ignacio, que llegó el ultimo a Quito, por razón de su recentísimo ingreso al cielo, sus hijos se dieron maña para levantar su santuario en la cuadra inmediata a la mismísima catedral, pese a las protestas de los señores canónigos y a las de los frailes franciscanos, que exhibieron en balde no sé qué bulas del Padre Santo de Roma. Justo era conceder tal privilegio a la ínclita y españolísima Compañía, tropa de asalto de la Iglesia de Dios, que iba seguidamente a organizar desde Quito las heroicas misiones de Mainas y el Amazonas.

Bellísimo claustro del convento de San Francisco de Quito—En la página siguiente: Fachada principal de San Francisco de Quito, con su extraordinario pretil y su escalinata. Los tonesfueron rehechas, más bajas que las primitivas, después de un terremoto. Al fondo, las lomas del Pichincha. El monasterio de San Fernando de Quito ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados con tres iglesias, siete claustros y un huerto. (La magnífica información gráfica de este reportaje —incluidas las fotografías en color y la portada de este número de MUNDO HISPANICO <Foto Estudio Bodo Wuth>, de Quito. )

Bellísimo claustro del convento de San Francisco de Quito—En la página siguiente: Fachada principal de San Francisco de Quito, con su extraordinario pretil y su escalinata. Los tonesfueron rehechas, más bajas que las primitivas, después de un terremoto. Al fondo, las lomas del Pichincha. El monasterio de San Fernando de Quito ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados con tres iglesias, siete claustros y un huerto. (La magnífica información gráfica de este reportaje —incluidas las fotografías en color y la portada de este número de MUNDO HISPANICO <Foto Estudio Bodo Wuth>, de Quito. )

Un flamenco, primo de Carlos I

Fueron los frailes menores, de todos modos, los favorecidos en el reparto de los solares de Quito. Del mismo modo que en Méjico, donde los nuevos ≪doce apóstoles≫ llevaban el cordel a la cintura, franciscanos eran en el Ecuador los adelantados de la fe de Cristo. Ellos debieron convencer al adelantado conquistador don Diego de Almagro para que trocara por el de su seráfico padre el primer nombre de Santiago que se había decidido dar a la capital norteña del Tahuantinsuyu.

Quito fue bautizado como San Francisco de Quito, según siguen rezando las solemnes actas del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad. El emplazamiento más hermoso y amplio del plano, aquel que correspondía a los palacios y casas de placer del Inca, al pie del bosque más bello y en el curso de las mejores aguas de Quito, fue concedido a los hijos del ≪poverello≫ de Asís.

Contábase entre ellos, por aquellos días fundacionales, nada menos que un primo del emperador Carlos Quinto, el noble fray Jodoco Ricke de Marselaer, nacido en Gante, lo mismo que el nieto de los Reyes Católicos.

Desembarcó este frailecico en Méjico en.1532 y paso a Quito dos años más tarde, portando el primer trigo que germino en la mitad del mundo y llevando como compañeros a ciertos alarifes German y Jácome, de boreales orígenes también.

La grandiosa fábrica del convento franciscano de Quito se debe a ellos y a la regia munificencia del cesar Carlos, que derramó en América no pocos caudales de España cuando todavía los galeones no transportaban el oro de las Indias.

Cuéntase que en cierta ocasión estaba el emperador pensativo en sus balcones de Toledo, mirando a ver si columbraba las torres del convento de su primo, que deberían estar ya muy altas, a juzgar por el dinero que le costaban…

Triunfo del arte en los Andes

Aunque las torres de San Francisco no crecieron mucho, y aun vinieron a desmedrar su talla los terremotos más tarde, la obra que fray Jodoco y Carlos Quinto alzaron al pie del Pichincha es la primera maravilla de arte en la América del Sur.

Los treinta mil metros cuadrados de su planta, con tres iglesias, siete claustros y una huerta, le dan derecho a presentarse como un Escorial en plenos Andes, más pequeño, pero mucho más empingorotado que el Escorial del Guadarrama.

Sobre el gran plano inclinado que se abre a espaldas de la Compañía, la herreriana fachada del convento, —más antigua por cierto que la de El Escorial—, se asoma majestuosamente a uno de los pretiles más hermosos del mundo. Dicen que el mismo diablo labro este pretil, a cuenta de un alma que se le escapó a última hora, según solía ocurrirle al Enemigo en aquellos tiempos de más viva fe.

En todo caso lo ideo un gran arquitecto, maestro en el aprovechamiento de los desniveles y eximio dibujante de una escalinata singular, con dos graderías dispuestas en semicírculos complementarios, convexa la una y la otra cóncava, entre bolas y pináculos de piedra.

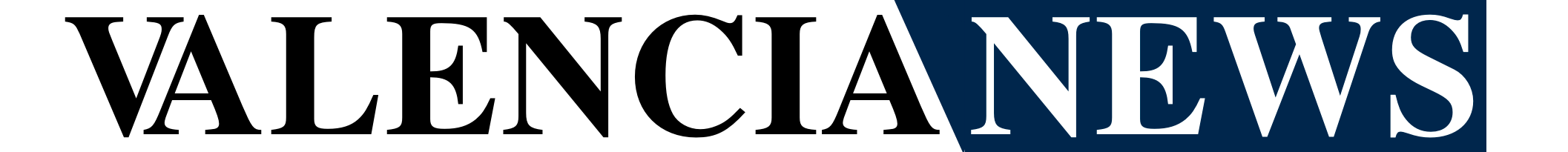

La granítica frialdad de la fachada se trueca por dentro en un incendio de maderas, lienzos, espejos, platas y oros. El retablo mayor de San Francisco, lo mismo que toda la decoración de esta iglesia pasmosa, constituye el triunfo de un barroco sin par, puro y sereno en sus grandes líneas, riquísimos en sus notas de bulto y de color, con arcos ojivales en su crucero, calados almocárabes en su artesonado mudéjar y curvas chinescas en los remates de sus altares y los ropajes de sus angelotes.

Detrás de la portada cesárea de San Francisco, con su sabor a Roma y a Escorial, bullen las glorias de Flandes y de Granada, las de Italia y las de Filipinas, sobre los arduos riscos del Imperio del Sol.

Y todo San Francisco es un museo, cuajado de obras maestras en pintura, escultura, talla, mobiliario y orfebrería, desde la perfecta portería del convento, tachonada de lienzos dramáticos, hasta el espléndido claustro italianizante en que unas palmeras tropicales se curvan en torno a una fuente casi granadina; desde la escalera palaciega que conduce al coro, tallado de santos policromos, hasta la anchurosa sacristía en cuyo centro emprende la calle de la amargura un Jesús Nazareno digno de Montañés.

Cuadros de Miguel de Santiago y de Samaniego; imágenes de Bernardo de Legardo y de Caspicara; marcos y bargueños de talla y de taracea; frontales y cornucopias de plata repujada; una custodia de un metro de altura, de oro y plata con perlas y esmeraldas…

Toda la más rica gama del arte de España en América, asimilado prodigiosamente, con características propias de la escuela quiteña, por los artistas criollos y los indígenas.

La Joya del indio Cantuña

Un indio fue también, Francisco Cantuña, el creador de una de las más delicadas joyas del gran museo de San Francisco de Quito. Cuenta la tradición que cuando los capitanes de Sebastián de Benalcázar entraron en Quito, arrasada por los caciques de Atahualpa, un piadoso soldado recogió a un niño indio mal herido, entre los escombros del que fue su hogar. Aquel niño era noble entre los incas y conocía el secreto de los escondrijos del oro.

Convertido a la fe del Dios verdadero y hecho hermano terciario del pobrecillo de Asís, Cantuña salvo de la miseria al castellano que le prohijó y construyo una capilla dedicada a la Dolorosa en una de las esquinas del monasterio franciscano.

Un San Antonio de gran veneración popular guarda la puerta del joyel cristiano en que Cantuña troco los tesoros de la incaica gentilidad. Varias extraordinarias esculturas, —un San Lucas pintor originalísimo, un San Bernardino de Sena que es un prodigio de anatomía y de espíritu, un patético Ecce-Homo sentado en un sillón de plata y un soberbio relieve de las Llagas de San Francisco—, le acompañan en la contemplación del estupendo Calvario de Legarda, que fulge entre los oros del más bello retablo barroco de Quito. Redondo y aúreo como una moneda, con su maravilloso tabernáculo de filigrana de plata sobre espejos, este altar mayor de Cantuña parece el disco del Sol. Del nuevo sol de Cristo que, tras el ocaso idolátrico, España dejo encendido para siempre sobre los Andes.